设备日常点检记录表范本,5S管理设备巡检表设计指南

1、设备巡检表为什么不再是简单的打勾表格

当企业管理者第一次接触设备巡检表时 最常见的误解莫过于认为它只是一张让操作工打勾签字的任务清单——这种观念恰恰暴露了传统管理模式的短板,现代设备巡检表的核心价值早已超越了形式化记录 它实际上是企业设备管理体系的神经末梢 通过标准化数据采集实现故障预警和资源优化,比如一份设计科学的点检表不仅能记录设备外观或运行参数 更能通过历史数据对比发现潜在隐患 就像医生通过定期体检报告预测健康风险一样 巡检表的价值在于将隐性经验转化为显性标准 许多企业抱怨点检流于形式 根源往往是表格设计未能与设备实际运行逻辑挂钩 例如只要求检查“电机是否正常”却未定义“正常”的标准(如振动幅度≤0.5mm、温度≤70℃) 这种模糊性导致操作人员凭感觉判断 数据自然失去参考意义 而融合5S管理思想的巡检表则从整理、整顿、清扫、清洁、素养五个维度重构检查项 比如要求记录工具定置位置偏差率或油品泄漏点数量 让管理细节可量化可追踪

更关键的是 巡检表的设计直接关系到企业安全文化与效率提升,一些容易被忽视的环节比如电源线捆扎方式或备件摆放秩序 在5S框架下会成为关键检查点 因为这些细节往往关联着更大的安全隐患或效率瓶颈,优秀的巡检表应该像一份引导式 checklist 而非机械的问答卷 它通过结构化问题引导操作人员主动观察设备状态变化 比如“液压管接头是否有湿润感”比简单的“是否泄漏”更能发现早期隐患 这种设计不仅降低了对人员经验的依赖 还让巡检过程成为持续培训的场景 新员工通过反复填写标准化的点检项 能快速掌握设备维护要点 这正是表格工具从被动记录向主动管理演进的关键

2、日常点检记录表如何避免“假闭环”陷阱

许多企业投入大量精力设计点检表模板 却发现异常数据很少被有效转化维修行动——这种“记而不用”的困境源于表格未能嵌入管理闭环,点检表的真正作用应该是触发异常处理流程而不仅是存档备查 点检表必须与异常响应机制无缝对接 比如当操作工在“传动异响”项标记异常时 系统应自动生成维修工单并推送至责任人手机 同时锁定该设备禁止继续使用 这种强制闭环能杜绝“带病运行”的侥幸心理

在设计点检项目时 需要平衡全面性与可操作性,过度追求大而全的检查清单可能导致重点模糊 例如某企业点检表包含200多个项目 结果员工为赶时间只随机抽查部分项目,反而漏检关键部位,更合理的做法是采用分级点检策略:日常点检聚焦高频易损点(如润滑状态、紧固件松动) 周检或月检覆盖复杂系统(如控制程序备份、安全装置测试) 这种分层设计既能保障基础安全 又不增加日常负担,另一个常见误区是忽视数据反馈环节 点检表积累的历史数据应当用于优化点检标准本身 比如某设备连续三个月点检均无异常 可考虑延长点检间隔 反之某项目频繁异常则应增加检测频次或升级标准 让表格在动态调整中持续贴合实际需求

3、5S管理思想给巡检表设计带来的三个突破

5S管理看似基础 却能为巡检表注入系统性思维,传统巡检表往往孤立记录设备状态 而5S导向的设计则强调环境、物品与行为的关联性 比如在“整理”维度下 巡检表需要记录非必需品堆积情况 这实际上是在预防设备散热不良或检修障碍,5S让巡检从设备延伸到周边生态系统 比如要求检查工具柜定位线磨损程度 实质是在监控物品取放效率对维修时间的影响

在“整顿”环节 巡检表可引入定量化标准 如“备用模具存放架倾斜度≤5°” 这种具体指标远比“摆放整齐”更易执行核查,而“清扫”检查项则能暴露潜在故障 比如导轨积屑厚度与机床精度衰退的正相关性 使清洁工作成为预测性维护的一环,最重要的是“素养”对应的巡检设计 通过设置自检项(如“是否按流程图完成点检”)培养员工标准作业习惯 久而久之使规范操作成为肌肉记忆 降低对监督的依赖,值得注意的是 5S巡检表需要避免教条化 不同部门应有个性化侧重 生产车间可能关注油污处理流程 而办公室则需强化电线收纳标准 这种灵活性才是5S思想落地的关键

4、巡检表设计中最容易被忽视的人性化因素

技术完美的巡检表若忽视人性因素 常遭遇执行阻力,例如过于复杂的填写要求(如每次点检需记录20项参数)会导致应付了事 而缺乏视觉引导的表格(如密集文字无图标)则增加误读风险,巡检表的用户体验决定执行质量 比如用彩色分区区分电气、机械检查项 或为关键项目添加图示注解 能显著降低漏检率

另一个维度是激励设计 单纯将点检结果与绩效考核挂钩可能引发数据造假 更聪明的做法是引入游戏化机制 如每月评选“隐患发现之星”并展示其避免的潜在损失金额 让员工感受到贡献的价值,巡检表的反馈渠道也需简化 例如在表格底部增设“建议栏” 鼓励员工记录表格本身的不合理处(如“某检查项实际无法操作”) 这种参与感能推动表格持续优化 毕竟一线操作者最清楚哪些项目能真实反映设备状态,最后要注意表格的迭代节奏 新表试行期应设置宽松的容错空间 收集足够反馈后再固化标准 避免朝令夕改削弱权威性

5、从纸质表格到数字系统的渐进式升级路径

对于尚未数字化的小型企业 盲目追求全功能巡检系统可能适得其反 更务实的是从标准化纸质表过渡 待点检流程成熟后再引入轻量级数字工具,初期可先用Excel模板实现基础数据统计 如自动计算点检完成率或异常高频点 这种低门槛改进也能带来管理提升,数字化升级的核心是数据流动而非表单美观 比如用手机扫码填写点检表时 系统自动关联设备历史数据 提示“本次振动值较上月上升15%” 这种智能对比才彰显数字化的价值

值得注意的是 数字系统必须保留灵活性 允许现场人员根据紧急情况临时调整点检项(如暴雨后增加电气柜湿度检查) 而非僵化执行预设流程,未来巡检表将逐渐融入设备数字孪生系统 点检数据实时驱动虚拟模型调整 使管理决策从基于经验转向基于模拟预测 这种变革下 巡检表的设计重点将从记录功能转向分析赋能 比如增加“异常趋势判断”栏位 要求点检员不仅记录现状 还需评估恶化速度 为维修策略提供更丰富维度

真正高效的巡检表 应该是能让自己逐渐被优化的设计——当表格积累的数据足以推动点检项精简或频次调整时 它才完成了工具使命 而这个过程 本身就需要管理者用5S的思维持续清扫迭代

-

生产车间设备巡检:确保生产连续进行

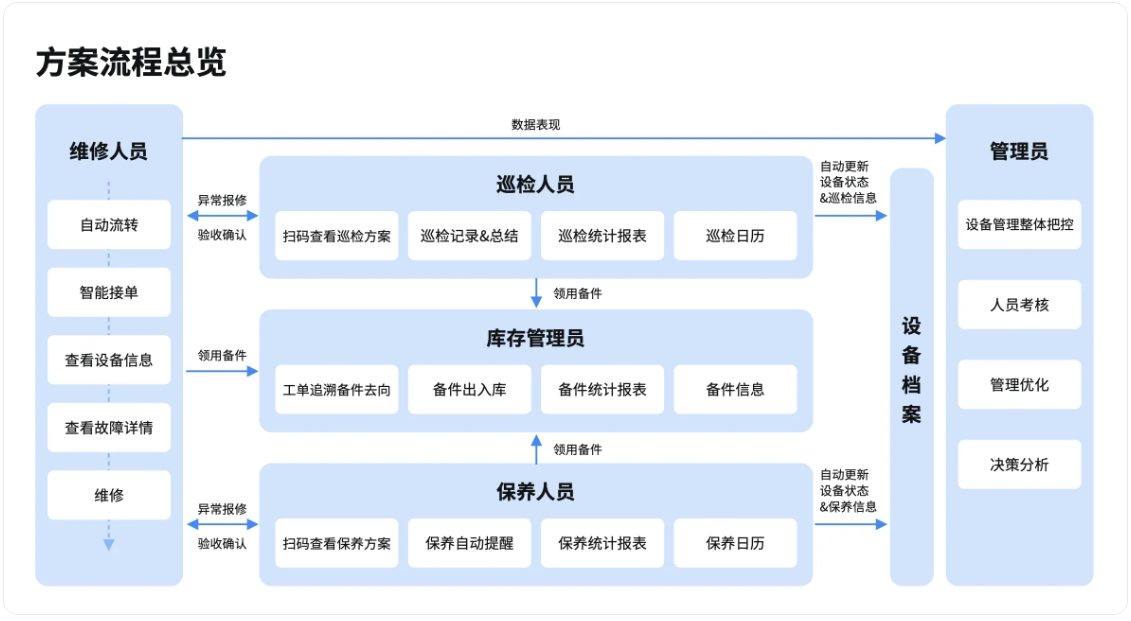

在现代制造业中,设备的有效管理是确保生产线连续、稳定运转的关键。然而,很多企业在设备巡检过程中面临诸多挑战,包括巡检不及时、信息孤岛、响应速度慢等问题,这些都可能导致生产中断,从而造成巨大的经济损失。根据统计,设备故障导致的生产停滞成本高达每小时数万元。因此,优化设备巡检流程,确保生产连续进行,已成为企业管理者亟待解决的痛点。

痛点共鸣

许多企业在设备管理中仍然采用传统的人工巡检方式,缺乏系统化的管理手段。这种方式不仅效率低下,还容易导致信息遗漏。例如,某大型制造企业由于缺乏有效的设备巡检系统,曾因一台关键设备的故障导致生产线停工,损失高达数百万人民币。设备管理者往往难以获得设备的实时状态,巡检记录也无法及时更新,导致决策依据不足。

2025-11-04 -

设备智能质检系统:降低人工检测误差

在当今制造业快速发展的背景下,设备的智能质检系统成为提升生产效率和产品质量的重要手段。然而,传统的人工检测方式往往存在误差,导致生产效率低下和成本增加。因此,开发和实施设备智能质检系统,尤其是基于无代码平台的系统,成为了解决这一问题的关键。

一、行业痛点:人工检测的误差与低效

在设备管理和生产过程中,人工检测的误差是业界普遍面临的难题。根据《中国制造2025》政策,制造业的智能化升级是提升产品质量和市场竞争力的必经之路。然而,依赖人工的质检方式往往因人为因素引起的误差,导致产品不合格率居高不下。例如,某大型制造企业在采用传统人工检测后,发现不合格率高达15%,这无疑增加了生产成本和资源浪费。

2025-11-04 -

设备点检工作规范:保证检查无遗漏

-

企业设备巡检管理系统:整合多部门数据

-

设备质检标准系统:统一设备检测尺度

-

企业设备点检系统:适配企业规模需求

-

设备质量检测系统:保障设备合规运行

-

设备巡检流程系统:规范检查操作步骤

-

设备质检数据系统:分析设备质量趋势

-

工业设备巡检管理:规范设备检查标准

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理