设备巡检五定内容详解,设备巡回检查管理制度

1、设备巡检的底层逻辑:为什么企业总在“五定”和“制度”之间摇摆?

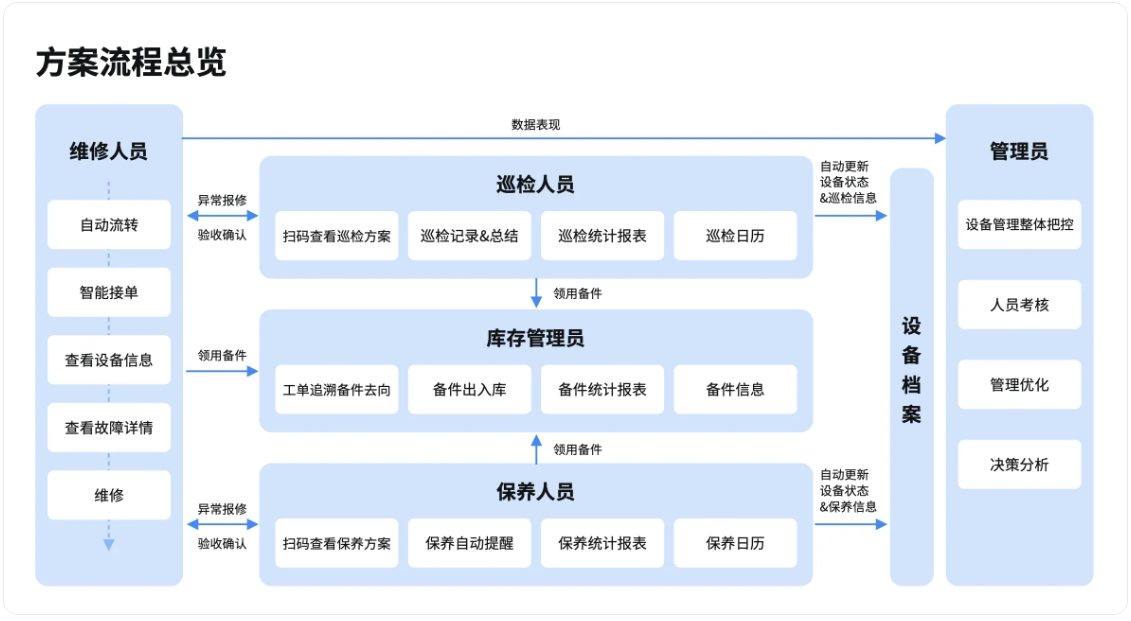

每次谈到设备管理啊,很多企业用户第一反应是“买套系统就能解决问题”,但真正困扰他们的,往往是基础概念的混淆——比如巡检到底该查什么、怎么查、谁去查?这恰恰是“五定内容”和“巡回制度”要回答的核心。所谓五定,即定点、定期、定法、定人、定标,它像是一本操作说明书,告诉你检查的重点部位、周期、方法和标准;而巡回检查制度呢,更像是一套行动框架,规定了巡检的路线、频率和责任分工。现实中不少企业把两者割裂开:有的死守五定条款却忽视动态调整,导致巡检变成填表游戏;另一些则过度强调制度流程,使检查缺乏针对性。这种脱节带来的后果是,设备隐患在“看似规范”的流程中被忽略,比如某化企业曾因未将新兴设备纳入定点范围,导致泄漏未被及时发现。所以在我看来,五定与制度的融合,本质是让规则与灵活性共舞,而不是让管理僵化。

2、五定内容的实践陷阱:定点与定标如何避免形式主义?

五定中最易被误解的,大概是“定点”和“定标”。定点不是简单罗列设备部位,而是需要根据设备故障历史、运行负荷动态调整关键监测点。例如一台压缩机,传统定点可能只关注轴承温度,但若忽略振动频率监测点,就可能错过早期磨损信号。而定标更易流于表面——很多企业直接套用行业标准,却未考虑自身工况差异。比如振动值标准,化工设备与电力设备阈值完全不同;甚至同一工厂内,高速风机与低速泵的“正常振动”也有差异。更棘手的是定标的数据基础:许多企业依赖人工记录,数据断续或失真,使标准失去参考价值。这里隐含一个关键问题:定标是否应与企业风险承受能力挂钩? 我认为,定标需结合设备临界状态设计,例如关键设备采用“预警值+行动值”双层标准,而非单一红线。

3、巡回制度的执行难点:如何让巡检路线不再是“走过场”?

巡回检查制度最常被诟病的是路线僵化。典型场景是:巡检人员按固定路径打卡,但遇到突发状况(如某设备临时停机)仍机械完成检查,反而漏掉真正风险点。制度设计中“闭路循环检查法”虽能确保覆盖性,却缺乏弹性。更深层的问题在于,制度往往未与设备优先级绑定——重要设备与次要设备相同频率巡检,导致资源错配。例如某制造厂将包装线与核心机床均设为2小时一检,结果机床因检测不足突发故障。此外,交接班环节的制度漏洞更易引发事故:如巡检记录依赖口头交接,未处理的隐患在班期间隔中恶化。解决之道在于引入动态路线机制:根据设备实时状态数据调整巡检重点,同时通过数字化交接系统确保责任链条不断裂。

4、五定与制度的协同:数据如何成为两者的连接器?

五定提供检查维度,制度规定行动模式,而数据是串联二者的桥梁。但企业常陷入“有数据无洞察”的困境——比如记录了大量温度、振动值,却未与维修决策关联。有效的协同应体现在:五定中的定标数据驱动制度优化。例如,若某设备振动值连续超标但未引发故障,制度可自动触发更短巡检周期;反之,稳定设备可降低频率以节约资源。另一个协同关键是定人与定法的结合:制度中明确“谁检查”,五定规定“怎么查”,但需通过数据反馈培训重点。比如巡检员常忽略“听声辨异”这一定法,若系统记录其漏报率,可针对性强化培训。这种动态调整能力,才是管理制度真正活起来的标志。

5、未来方向:从合规性检查到预测性维护的跃迁

当前大多数企业的巡检仍停留在“发现问题-解决问题”的被动层面,但五定和制度的终极目标应是预测性维护。这意味着巡检数据需从记录转向分析——例如通过振动趋势预测轴承剩余寿命,而非等到超标才处理。实现这一跃迁需突破两大障碍:一是数据粒度,传统巡检记录间隔长、参数少,难以构建预测模型;二是制度惯性,预测性维护要求巡检角色从执行者转变为分析者,这需要制度授权与技能升级。我认为,未来优秀的管理系统不仅是工具,更是组织变革的催化剂:它应能识别巡检中的无效动作,并将资源导向高风险领域。比如通过AI分析历史数据,自动建议优化五定内容,或调整巡回路线。这种进化,本质是将人的经验沉淀为可持续的智能。

-

生产车间设备巡检:确保生产连续进行

在现代制造业中,设备的有效管理是确保生产线连续、稳定运转的关键。然而,很多企业在设备巡检过程中面临诸多挑战,包括巡检不及时、信息孤岛、响应速度慢等问题,这些都可能导致生产中断,从而造成巨大的经济损失。根据统计,设备故障导致的生产停滞成本高达每小时数万元。因此,优化设备巡检流程,确保生产连续进行,已成为企业管理者亟待解决的痛点。

痛点共鸣

许多企业在设备管理中仍然采用传统的人工巡检方式,缺乏系统化的管理手段。这种方式不仅效率低下,还容易导致信息遗漏。例如,某大型制造企业由于缺乏有效的设备巡检系统,曾因一台关键设备的故障导致生产线停工,损失高达数百万人民币。设备管理者往往难以获得设备的实时状态,巡检记录也无法及时更新,导致决策依据不足。

2025-11-04 -

设备智能质检系统:降低人工检测误差

在当今制造业快速发展的背景下,设备的智能质检系统成为提升生产效率和产品质量的重要手段。然而,传统的人工检测方式往往存在误差,导致生产效率低下和成本增加。因此,开发和实施设备智能质检系统,尤其是基于无代码平台的系统,成为了解决这一问题的关键。

一、行业痛点:人工检测的误差与低效

在设备管理和生产过程中,人工检测的误差是业界普遍面临的难题。根据《中国制造2025》政策,制造业的智能化升级是提升产品质量和市场竞争力的必经之路。然而,依赖人工的质检方式往往因人为因素引起的误差,导致产品不合格率居高不下。例如,某大型制造企业在采用传统人工检测后,发现不合格率高达15%,这无疑增加了生产成本和资源浪费。

2025-11-04 -

设备点检工作规范:保证检查无遗漏

-

企业设备巡检管理系统:整合多部门数据

-

设备质检标准系统:统一设备检测尺度

-

企业设备点检系统:适配企业规模需求

-

设备质量检测系统:保障设备合规运行

-

设备巡检流程系统:规范检查操作步骤

-

设备质检数据系统:分析设备质量趋势

-

工业设备巡检管理:规范设备检查标准

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理